ストロングゼロの歴史について簡単にまとめてみました。

ゼロの発見

2017年9月、英オックスフォード大学の研究チームはインドの3〜4世紀の頃のバクシャーリ写本に現代のゼロに繋がる数字の使用例を発見しました。

これまでゼロについて論じた最も古い文献と言われてきた628年にインドの天文学者ブラフマグプタが書いた『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』より古く、今までの研究から考えられてきたゼロの起源よりさらに遡ることとなります。

(バクシャーリ写本のゼロ。当初は大きな数字をつくるための代用数字として始まった)

古代インドそして古代マヤ文明ではゼロの概念を発見することに成功して数学が飛躍的進歩を遂げることとなりました。

ゼロとはすなわち空である

(pixaboy)

(pixaboy)

インドにおいてゼロの発見に到達できたのは、空の思想があったことと密接な関係があります。古代インドのサンスクリットでは空をśūnyaと呼びますが、これはインド数学においてゼロとしても使われていました。

「空」とは実体がなくむなしいことです。宇宙に存在する形があり目に見える物質(色)の本質を突き詰めていくと実体が存在せずむなしいとする考え方は、般若心経の「色即是空」という言葉としても有名です。

ストロングゼロの「強」と「空」という一見すると矛盾しているかのように見える名称も東洋哲学から説明できます。東洋思想において存在と無すなわち色と空は同じであり、西洋思想のような対立概念ではないのです。

そして存在は無常でもあります。かつては強大な力を持って栄華を誇ったような人もいつかはゼロになります。ストロングとゼロの入れ代わりは歴史の法則です。

そしてストロングとゼロとは実存と無との共存でもあります。井筒俊彦が『意識と本質』で指摘していたように、西洋思想においては絶対無文節の「存在」を「嘔吐」的に受けとめるのに対し(サルトル)、東洋の精神的伝統では絶対無文節の存在と分節された存在が同時に表れるので嘔吐的状況に陥らずにすむような思考を持っています。嘔吐的状況に追い込まれるのはストロングゼロを飲み過ぎたときだけです。

酒の起源

今年はゼロの歴史だけではなく酒の歴史にも新たな発見があった年でした。東欧のジョージアの首都トリビシ近くで紀元前5800〜6000年前と思われる新石器時代のワインの醸造施設が発見されました。

しかし現時点で最も古いとされる酒の遺跡は中国河南省にある紀元前7000年前の賈湖遺跡です。賈湖遺跡から出土した陶器のかけらから糖蜜・サンザシ・ブドウ・米でつくられた酒と思われる残痕が発見されました。酒をいち早く実用化に成功したのも東洋が最初であったと言えそうです。

日本における酒の起源はまだ分かっていませんが、「魏志」倭人伝には「人性嗜酒(人々は酒を嗜む)」「其死、有棺無槨、封土作冢。始死停喪十餘曰。當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飲酒。(人が死ぬと10日あまり、哭泣して、もがり(喪)につき肉を食さない。他の人々は飲酒して歌舞する)」という記述があり、この頃には既に日本では酒が飲まれていたと思われます。

古代日本の人々は儀式で酒を使っており、ストロングな酒を飲んで一種のトランス状態になっていたと思われます。

ヤシオリ作戦と出雲の国譲り

日本の神話の中では『日本書紀』において須佐之男命が出雲国で八塩折(ヤシオリ)の酒を造り、八岐大蛇を酔わせて退治したと記されております。このヤシオリ作戦において酒を出雲でつくったこと、八岐大蛇を倒すためのストロングな手段として使われたのは注目すべき記述です。

日本書紀ではさらに大和国(奈良県)の大神神社の掌酒(神に奉る酒を司る人)に任ぜられた高橋村の活日が崇神天皇に神酒を献上して以下の歌を詠んだとされています。

「此の神酒は 我が神酒ならず 倭なす 大物主の 醸みし神酒 幾久幾久」

(この神酒は私の神酒ではない。倭の国を造成された大物主神がお作りになった神酒である。幾世までも久しく栄えよ栄えよ)

天津神に国譲りをおこなった大国主命が酒をつくっていたと歌では詠まれています。八岐大蛇を退治したヤシオリの酒は出雲でつくられ、大国主命のつくった酒が神酒として伝承されていた…。さらに『出雲国風土記』では神々が清らかな佐香の川に囲まれた土地に舎屋を建てて酒を醸したと書かれており、この「佐香(サカ)」が日本酒を表す言葉となったのではないかとも言われています。

これらの伝承から推測するに出雲では酒の製法に関する高度な技術や酒文化が発達していたのではないかと考えることもできます。それが古代日本のストロングな神話として現在も残っているのではないでしょうか。

般若湯とストロングゼロの灯火

このように日本の神話では酒が神酒として神聖化されていましたが、日本に仏教が伝来すると酒は戒律によって戒められるものとなりました。

仏教では不殺生戒・不偸盗戒・不邪淫戒・不妄語戒・不飲酒戒の五戒がありますが、その中でも最後の不飲酒戒という飲酒の戒めは他の4つの戒律を破りやすくなるから飲むべきではないとされています。とりわけ僧侶や出家した者は飲酒するべきではないと考えられていました。しかし、このような戒律をもってしても酒を求める人間の心を縛ることはできず、仏教と酒は東洋的融合を遂げることになります。

お酒を般若湯と呼ぶ考え方が生まれました。不飲酒戒の戒律は他の4つの戒律を守れなくなる状態を懸念して定められたのであり、飲酒それ自体は悪ではなく戒律を守れる範囲ならば飲んでもかまわないとする考えです。そして適度な酒は薬であり「智恵の湧きいずるお湯」という意味の般若湯と呼ばれることになりました。

このようにして仏教が中心となった日本でものちにストロングゼロとして花開くことになる文化の灯火は保たれたのでした。

琉球王朝とストロングゼロ

ストロングゼロの原材料はウォッカですが、焼酎やウォッカのような蒸留酒が日本に入ってきたのは16世紀頃に琉球王朝からだったのではないかと考えられています。

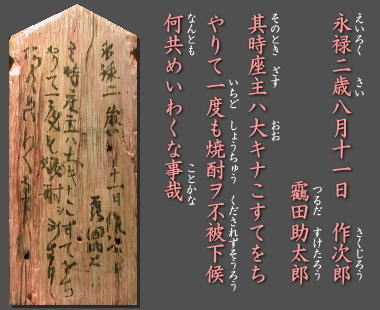

こちらは鹿児島県の郡山八幡神社の解体工事で発見された日本で最も古い「焼酎」という呼称が使われた木片です。

「其時座主ハ大キナこすてをちやりて一度も焼酎ヲ被下候 何ともめいわくな事哉」

(工事の時、施主が大変けちだったので一度も焼酎を振る舞ってくれなかった、とてもがっかりした)

永禄2年(1559年)の工事でケチな施主が焼酎をおごってくれなかったと嘆く大工の落書きとみられています。この木片が「焼酎」という呼称が登場する現時点で日本最古のものです。ケチでも安心して飲める安い蒸留酒、すなわちストロングゼロを求める声はこの頃から存在したと思われます。

琉球から最も早く蒸留酒の文化を取り入れることができた薩摩では焼酎の開発が進み、薩摩芋を元にした芋焼酎が登場しました。この焼酎文化が日本にストロングゼロをもたらすことになります。

帝政ロシアではストロングゼロの原料となるウォッカが愛飲されていましたが、1914年8月2日にロシア政府は禁酒法を制定してウォッカの販売を禁止しました。これに民衆は激しく反発を受してロシア革命が成功した要因の一つとなりました。1925年にソヴィエト政府は禁酒法の撤回を宣言。ストロングゼロが歴史を動かすこととなりました。

第2次世界大戦の敗北とストロングゼロ

日本海軍は零式艦上戦闘機(ゼロ戦)と呼ばれる戦闘機を開発して第2次世界大戦に投入します。初期の戦闘ではゼロ戦は連合国軍の戦闘機を圧倒して「ゼロファイター」として恐れられました。しかしその基本性能の高さと強さは装甲の薄さと引き換えであり、連合国軍がVT信管を開発してからは被弾してすぐ火が出るので「ライター」と呼ばれるまでになってしまいました多数の零戦が撃墜されました。

第2次世界大戦に敗北して敗戦国となった日本では物資が欠乏し、粗悪な密造酒が闇市に出回ることになりました。安価な芋や麦などの糖質を発酵させて造ったカストリ、燃料用のメチルアルコールを水で割ったバクダンなどの焼酎が市場に出回りました。

「安くてアルコール度数がストロングな酒が飲みたい」という人々の願いが実現したのは高度経済成長期以降、「糖質ゼロ」が実現できたのは平成になってからです。それこそがストロングゼロでした。

ストロングゼロ先進国として

このような歴史の積み重ねの上でストロングゼロは登場しました。いま日本は世界で最もストロングゼロが普及しているストロングゼロ先進国です。

ストロングゼロ先進国としての自覚を持って国際社会において名誉ある地位を占められるようにしていく必要があるように思います。

![サントリー-196℃ストロングゼロ【Dry】 [ チューハイ 500ml×24本 ] サントリー-196℃ストロングゼロ【Dry】 [ チューハイ 500ml×24本 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51mXIt5rBML._SL160_.jpg)

サントリー-196℃ストロングゼロ【Dry】 [ チューハイ 500ml×24本 ]

- メディア: 食品&飲料